文/黑 照亮了灰

我知道有一種愛是這樣子的,但我不知道她們的是不是。

一對中年男女在歷盡滄桑後相遇相戀相愛,

但終因各有家庭牽絆而沒能廝守在一起,

男主角要離開的時候,

女主角對他說:承認吧!其實你比較愛她。

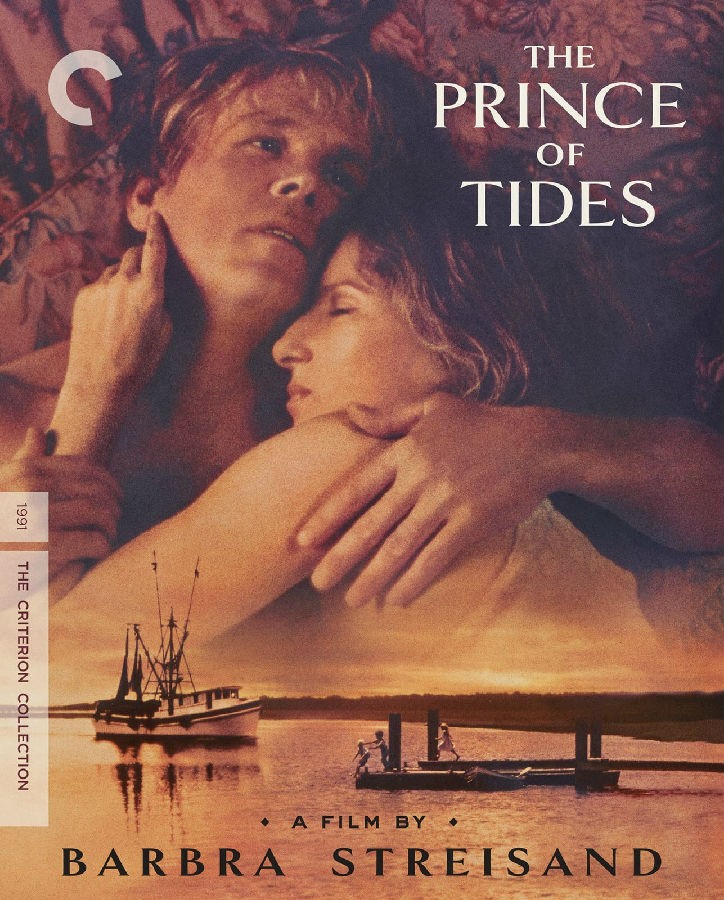

男主角回答:不!我沒有比較愛她,我只是愛她比較久。《1991潮浪王子》

好友V和L快結婚了,小巧精緻的定情戒,早早便把V的無名指,套得牢牢的,筵席也訂了,眾親好友皆知,相識、相戀、見雙方家長,然後進禮堂,一切順理成章,完美的天作之合,羨煞一缸人。

彷彿只有我,在她不經意偶發的嘆息聲中,總覺得沒親耳聽到牧師拍板定案的那一句×××你願意嫁給他嗎?一切彷彿都是未知。

記得在她答應L求婚後,我曾語重心長的問她:你真的愛他嗎?她的答案很妙:「我也不知道耶!我只知道他讓我覺得很安全,他的愛把我包的緊緊的,我只要說服自己乖乖就範,我的人生就錯不了。」

V是個很特別的女孩,纖細的叛逆,溫柔的剛烈,尤其大方得體卻仍見一派天真,很矛盾很衝突的美,可惜不熟的人,只看見她顯赫的家世,嚴謹的教養,引人的氣質;雖然她的人生被安排在一個既定的軌道裡運行,儘管終究她得回到原點,但她從不放棄冒點險走點岔,在無傷大雅中,享受不按牌理出牌的快意。

他常一臉興奮異常認真的說:「戀愛玩耍要趁早,三十歲以前認真做自己,三十歲以後認份做乖女。」

在她咨意盡興的戀旅當中,C是她絕口不提的,沒有人知道她們是怎麼認識又怎麼開始的,當我見到這麼一號人物時,我只感覺她們彼此壓抑隱藏的情感,已似一股波濤洶湧的暗流,巨大的撼動了我。

記得那天是周末,L要加班,我們幾個高中死黨聚餐結束,正討論去KTV續攤玩個痛快,她接了一通電話之後,只說臨時有事要處理,不能去了,然後轉過頭對我說:我需要妳幫忙,拜託一起走好嗎。我就這樣莫名奇妙被拖了出來。她立刻攔了車,司機先生麻煩:林森北路××KTV。我正要發難,她一副求爺爺告奶奶的樣子說:拜託啦,什麼都別問,陪我去就是了,要怎麼補償隨便妳。她那可憐兮兮的樣子,勾起了我的好奇心,於是我不再多說什麼。

一路上也不過二十分鐘的車程,那無聲卻暗藏著緊張期待與焦躁不安的詭譎氣氛,彷彿一個世紀般長的叫人窒息,好不容易終於下了車,才進了電梯,那感覺更強烈了,還好只是三樓,很快到了,只見她抬起頭長長的吸了口氣,電梯門才打開,C就站在那兒等著,閃著光的眼底掩不住滿滿的溫柔與情意,讓人措手不及的生怕一時接不住碎了一地,看不見V的表情,我只覺電光石火,時空霎那凝結,幾秒鐘後V恍若大夢初醒,回過神來簡短的為我們介紹,然後進了包廂。

大夥一曲「姐姐妹妹站起來」正唱完,看到V齊聲大喊:真是難得貴客光臨。其中一位看起來年紀最輕的男孩得意地的說:平日為學姐做牛做馬,今天學弟我生日,當然得賞臉囉!V細心的為我一一介紹,我大致可併湊出她們是因合作一個案子而結識的。

也許是工作型態的關係,這群人習慣了萍水相逢,很快的繼續原有的熱鬧氣氛,對我這個唯一的陌生人也不特別招呼,反倒讓我覺得輕鬆自在,得以開始啟動我的雷達,搞清楚是什麼狀況。

夾雜在這群很玩得開人裡頭,C顯得特別安靜,沉穩的享受著這份喧鬧,不唱歌、不主動說話、只喝酒,而且多半自己慢慢的喝,然後幾乎菸不離手;頭髮短短的,五官清秀,皮膚很白,加上人又瘦高,乾淨的異常,有點仙風道骨的感覺,要不是因為懶懶的攤在豔紅的沙發椅背上,還真有點出家人的味道。而小巧細緻的V坐在她旁邊,身子前傾忙著跟學弟敘舊,還不時有人敬她酒,她倒來者不拒大口大口的喝。

V的酒量我是望塵莫及的,也從不擔心,不知道是從小跟著父母大宴小酌的訓練,還是天生就這樣,她平常滴酒不沾,但必要的場合,不僅酒量好,而且有酒膽,尤其開心且放心的喝起來,千杯不醉的功力,讓人詫異。

好不容易學弟終於要唱歌了,V騰出了空,轉頭招呼我,我給了她一個放心的眼神,有一搭沒一搭的跟隔壁另一個短頭髮的女生聊天,V側了身輕聲問C:想聽什麼歌? C想都不想就說:後悔。V把身體靠在椅背上,終於將兩人之間隔空的距離填滿,翻著點歌本,除了「後悔」還加了一首王菲的「不留」。我以側身的餘光瞥見她們,無論是偶爾交換的一個眼神,或是輕微的肢體碰觸之後,仍能感受到兩人因閃避所引發叫人撕裂的巨大痛楚,那渴求愛到抵抗愛瞬間轉換的過程,那理性始終戰勝感情的殘酷對待,一次又一次地在我眼前拉扯著上演。

12點了,灰姑娘該回家了,她卻豁出去的繼續飲酒作樂,直到酒精打碎了所有理性與距離,我望著她們背在身後緊握的一雙手,想著V的顯赫家世,想著她與L的婚約,想著她仰起頭說要作乖女的認真模樣,我知道這大概是她最後一次的放縱了。就好像C點的那支歌一樣:在夜晚的風中,想起過去的總總,我試圖尋找你行蹤,你有沒有空,只要不太放縱,也許可以談談我們的夢……

那一夜之後,C就像短暫來訪的外星人一樣,從此人間蒸發,直到V過三十歲的生日Party上,所有同學朋友,包括他的家人,還有L都到齊,場面簡直像結婚預演,新郎成了箭靶,大伙朋友輪番上陣,嚴刑拷打準備灌醉他,而她整晚始終帶著恍惚的笑,溫柔陪在一旁,而我酒興缺缺,正好冷眼旁觀,只見她收了通簡訊遲疑了一會兒,然後給我使了個眼色,悄悄出了門,我站在落地窗前,看著她小小急切的身影,穿越馬路奔向對街,投入另一個人的懷裡,我驚嚇的回頭,新郎官還沉醉在眾人堆裡,渾然不覺他的新娘不在身邊。

約莫二十分鐘左右,她悄悄的闔上門,坐回L身旁,完全不理睬我滿臉疑惑,開始加入拼酒的行列,我轉身望向對街,灯下無人,但他們緊緊相擁的身影,卻永遠停格在我的腦海裡。

我沒有再問過V關於C的一切,有些事只一眼就夠了,隔著一條大街,再加上十樓的高距,愛情落在現實裡,彷彿也只能這麼渺小。

我不知道她把她藏在哪裡,是不是可以藏的不露痕跡,我也不知道她把她埋在哪裡,是不是可以埋的不見天日;我只知道,儘管在四處無人的大街上,她們連一個吻別都不能。

再見到C已是一年多後,V剛生產完在坐月子中心,我們一票同學約好了去看她,我早到了十幾分鐘,房門沒關,我看到C小心翼翼抱著初生孩子的背影,以及半躺在床上的V帯著慈母的光輝,含笑的望著他們,臨走前,C輕輕的握了V的手,卻在孩子的額頭上印下了一個深深的吻………

我不知道存在她們心底的是怎樣的一份信念,難道只一句「把你擺在與我永遠的等距,這樣才能真的長長久久」,就可以支撐;我也不知道屬於她們的是什麼樣的一種愛情,難道真的「與妳一段,無與倫比」,就可以足夠;我只知道,尋找生命中相似的靈魂,是一段長長長長的歲月啊,怎能可遇卻不可求?而台北的人海那樣深,該找誰來問,是不是最愛的人通常都不在身邊?!